Im Beitrag Ein neuer Blick auf Open Access: Wissenschaftliches Publizieren aus Sicht des öffentlichen Beschaffungsrechts, beleuchten die Juristen Alfred Früh und Rika Koch ein Thema, dem in der Schweizer Bibliothekswelt bislang viel zu wenig Beachtung zugekommen ist. Wesentliche Teile des Beitrags stammen aus dem swissuniversities-Projekt Regulatory Framework.

Anwendbarkeit des Beschaffungsrechts

Seit der Total-Revision von 2021 bezweckt das Schweizer Beschaffungsrecht auch den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel.

Dies gilt sicher für Beschaffungen über den Schwellenwerten:

Für die Verlagsleistungen gelten gemäss BöB die Schwellenwerte von CHF 230’000 für die ETH und die EPFL und gemäss IVöB CHF 250’000 bzw. CHF 350’000 für kantonale Forschungsinstitutionen. Ab diesen Vertragsvolumen müssen Aufträge an Verlage schweizweit oder gar international ausgeschrieben werden. Ab CHF 150’000 kommt das Einladungsverfahren gem. Art. 20 BöB / IVöB zum Zug, bei dem öffentliche Auftraggeber:innen zwar nicht öffentlich ausschreiben, aber drei Anbieter:innen zur Offerteinreichung einladen müssen.

Aber auch für kleinere Beschaffungen:

Allerdings spricht sich die Literatur unter dem revidierten Gesetz dafür aus, die grundlegenden Prinzipien des Beschaffungsrechts selbst dann zu berücksichtigen, wenn die Schwellenwerte nicht erreicht werden. Dies wird damit begründet, dass den staatlichen Stellen auch im unterschwelligen Bereich, der schliesslich den Grossteil aller Beschaffungen ausmacht, eine Vorbildrolle zukommt und er auch dort den verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Prinzipien der Gleichbehandlung, des wirtschaftlichen Handelns und der Nachhaltigkeit nachleben solllen.

Für die Praxis bedeutet dies:

Dem Beschaffungsrecht unterstellte Akteure und Akteurinnen müssen sich bei jeder Ausschreibung überlegen, i) welches Preis-Leistungs-Verhältnis anzustreben ist und inwiefern sich die zu beschaffende Leistung auf ii) die Umwelt und iii) die Gesellschaft auswirkt.

Soziale Nachhaltigkeit nicht mit traditionellem Modell vereinbar

Früh und Koch versuchen in ihrem Beitrag zu bewerten, ob gemäss den beiden Prinzipien der wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit des Beschaffungsrechts das Open-Access-Modell gegenüber dem traditionellen Reader-/Library-Pay-Modell bei der Beschaffung bevorzugt werden sollte.

In Bezug auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist letztendlich entscheidend, ob die Leistungen der Verlage (Begutachtung, Lektorat, Layout, Archivierung) im Verhältnis zu dem von ihnen verlangtem Preis steht. Dies kann bei beiden Modellen gleichermassen gegeben oder nicht gegeben sein.

Jedoch offenbart das Reader/Library-Pay-Modell in Bezug auf die soziale Nachhaltigkeit eine Schwäche, indem es der Allgemeinheit den Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen verwehrt, obwohl diese Erkenntnisse mithilfe öffentlicher (Steuer-)Mittel erarbeitet werden.

Daher sollte Open Access im Sinne des sozialen Nachhaltigkeitsprinzips stärker bei Beschaffungsentscheidungen berücksichtigt werden.

Beschaffungsrecht zu lange irrelevant

Wie Früh und Koch betonen, steht die beschaffungsrechtliche Befassung mit dem wissenschaftlichen Publizieren noch ganz am Anfang. Dies ist auch meine Wahrnehmung.

Zwar operieren die Hochschulbibliotheken mit den Big Deals schon seit mehrere Jahrezehnten in Bereichen über den Schwellenwerten, in denen das Beschaffungsrecht Anwendung findet. Aufgrund des dysfunktionalen Marktes mit Oligopolen war jedoch auch immer klar, dass für die Beschaffung nicht substituierbarer wissenschaftlicher Literatur kein wettbewerbliches Verfahren möglich war. Thema war eher im Gegenteil, ob nicht ein Eingriff der Kartellbehörden nötig wäre um zu mehr Wettbewerb zu gelangen. Dokumentiert ist beispielsweise das Treffen des ETH-Ratspräsidenten mit der Wettbewerkommission im Mai 2012 zur Causa Elsevier.

Das Beschaffungsrecht wurde deshalb von vielen Hochschulbibliotheken als irrelevant betrachtet. Viele ignorierten deshalb auch die Pflicht, freihändige Vergaben zu deklarieren. Konsequenzen hatte das keine. Denn wo kein Kläger (und beim Beschaffungsrecht müssten das Mitbewerber sein), da kein Richter.

Ich bin dem Thema insbesondere bei der Universität Basel nachgegangen, wo ja das Appellationsgericht Basel-Stadt (2016) und das Bundesgericht (2017) anders als im Rest der Schweiz entschieden haben, dass die Öffentlichkeit nicht wissen darf, was die Universität an Elsevier, Wiley und Springer zahlt. Mein Einspruch, dass gemäss Beschaffungsrecht diese Beträge (sofern über den Schwellenwerten) sowieso hätten deklariert werden müssen wurde von den Gerichten stets ignoriert.

Selbst als ich mich der Universität Basel nach Beschaffungsrecht erkundigte, wurde ich mit einer Floskel abgespeist. Ich habe dies dann der Ombudsstelle gemeldet, die den Sachverhalt an die Finanzkontrolle für das nächste Audit bei der Universität Basel übergeben hat. Wie es weitergangen ist weiss ich nicht. Denn die Berichte der Finanzkontrolle sind für das kantonale Parlament bestimmt und werden nur öffentlich, wenn eine Mehrheit des Parlaments dies so beschliesst. Ich gehe aber stark davon aus, dass die Universität Basel damals einen Rüffel von der Finanzkontrolle erhalten hat.

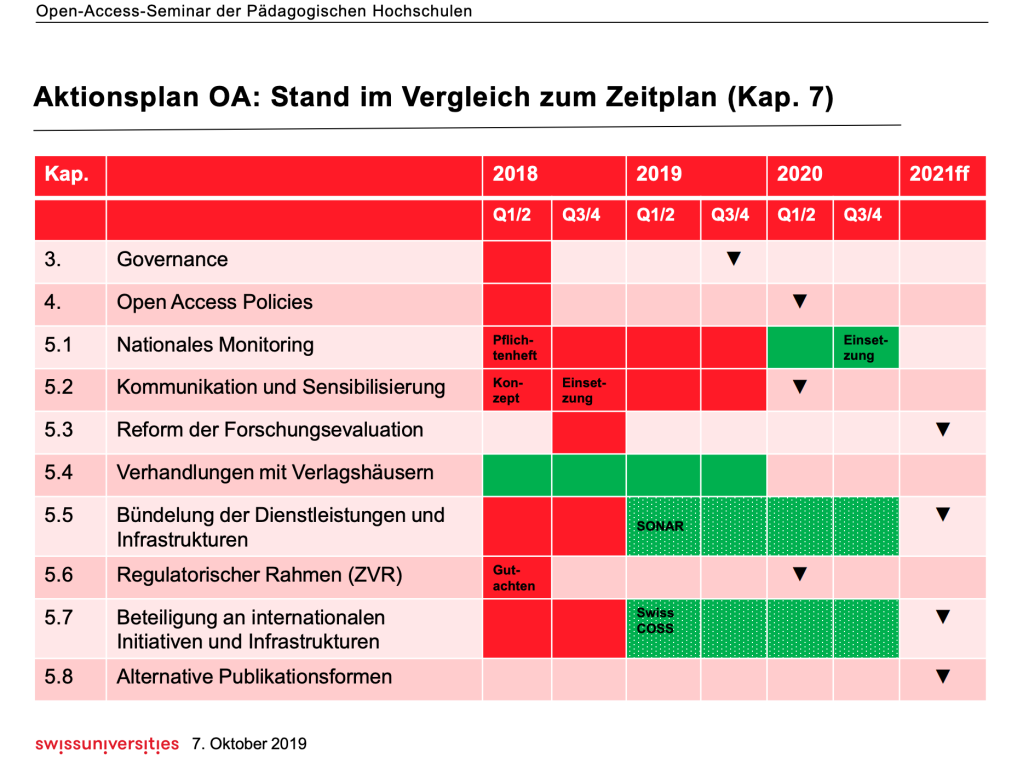

Wachsendes Bewusstsein

Seither findet man auf simap.ch tatsächlich häufiger Informationen zu den freihändigen Beschaffungen von wissenschaftlichen Publikationen. Auf Bundesebene (ETH’s) gibt es seit 2022 zudem die Regel, dass Beschaffungen ab 50’000 Fr jährlich maschinenlesbar veröffentlicht werden müssen. Insgesamt ist somit das Beschaffungsrecht im Bewusstsein der Hochschulbibliotheken in den letzten Jahren sicher angekommen.

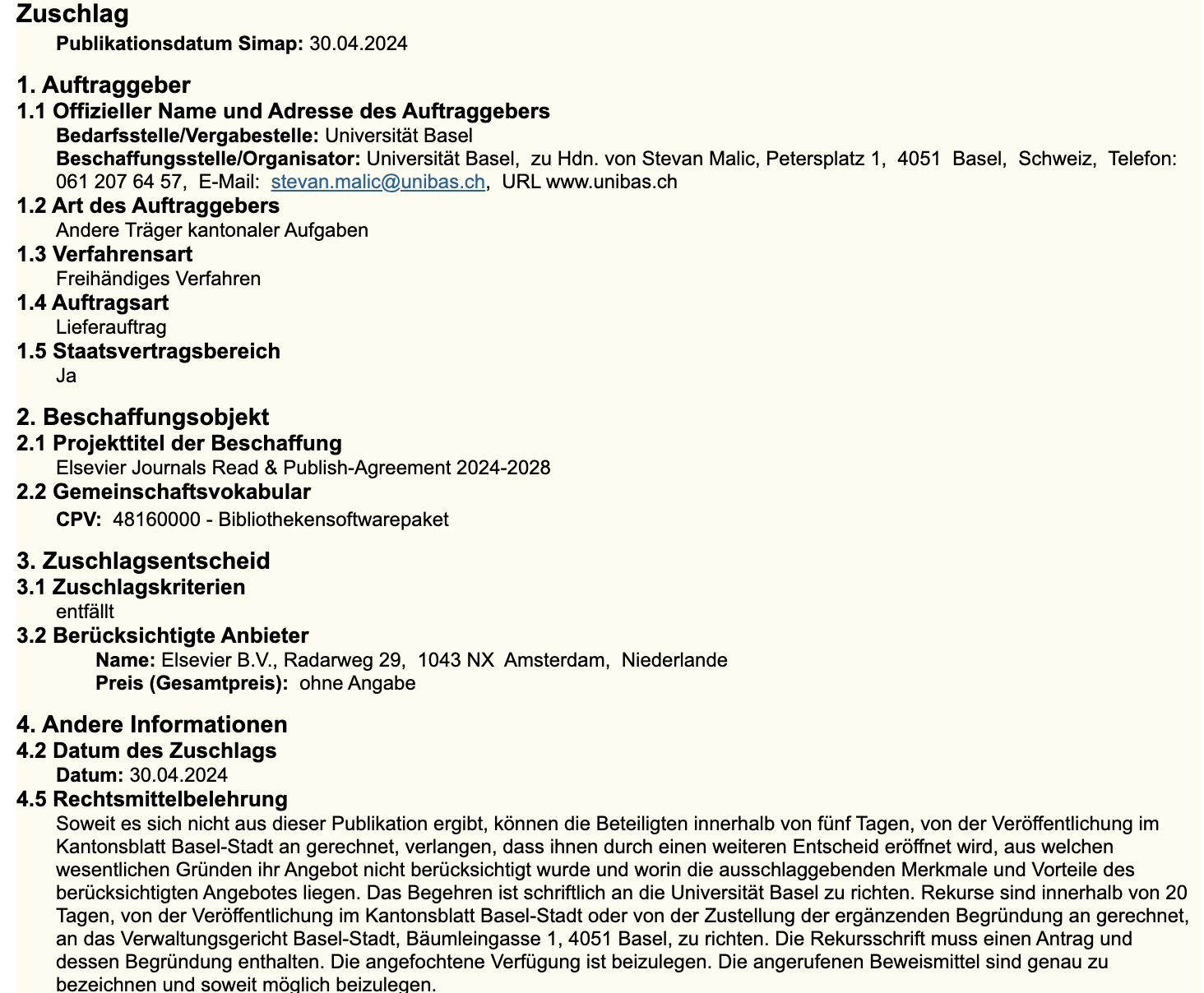

So findet man diese Tage auch die Verlängerung der Schweizer Elsevier Agreements 2024-2028 auf Simap.ch.

Entkoppelung Read & Publish ermöglicht Wettbewerb

Aber ein Weiterdenken hinsichtlich der Nachhaltigkeitsprinzipien ist nötig. Auch die Frage, ob die bezahlten Preise der Leistung der Verlage entsprechen, sollte empirisch beantwortet werden.

Gerade mit Open Access hätten die Hochschulen auch eine historische Chance, wieder in ein wettbewerbliches Beschaffungswesen hineinzukommen. Sie könnten für ihre eigenen Publikationen Aufträge für Publikationsdienstleistungen ausschreiben, auf die sich dann mehrere Verlage bewerben können. Neben dem Preiswettbewerb hätte das den Vorteil, dass Hochschulen auch die formalen Anforderungen an die Qualitätssicherung, OA-Lizenz, technische Publikationsformate usw. mitbestimmen und bei der Zuschlagserteilung berücksichtigen können.

Der Beitrag von Früh und Koch stammt aus der suis-generis Reihe #unbequem die dem Wirken des 2022 unseres verstorbenen Kollegen Daniel Hürlimann gewidmet ist.

Mit der “Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg” (

Mit der “Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg” ( Bemerkenswert ist, wie tief die Forderung nach

Bemerkenswert ist, wie tief die Forderung nach